Extra Cover

Publicado em Extra Cover

O alargamento dos BRICS

As principais instituições regionais e internacionais, que moldam o ordenamento internacional, foram criadas em contextos de crise. A institucionalização das Nações Unidas completou-se em abril de 1945, antes da II Guerra Mundial terminar e depois da Conferência de Bretton Woods, em julho de 1944, ter decidido criar o Fundo Monetário Internacional e o Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento.

A Guerra Fria tornou necessária a fundação da Organização Europeia para a Cooperação Económica, em 1948, a NATO, em 1949, e da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, em 1950. O G7, e o Library Group, que o antecedeu, surgiram como parte da resposta das democracias industriais à crise económica provocada pela subida exponencial dos preços da energia, na sequência da Guerra do Yom Kippur, em outubro de 1973.

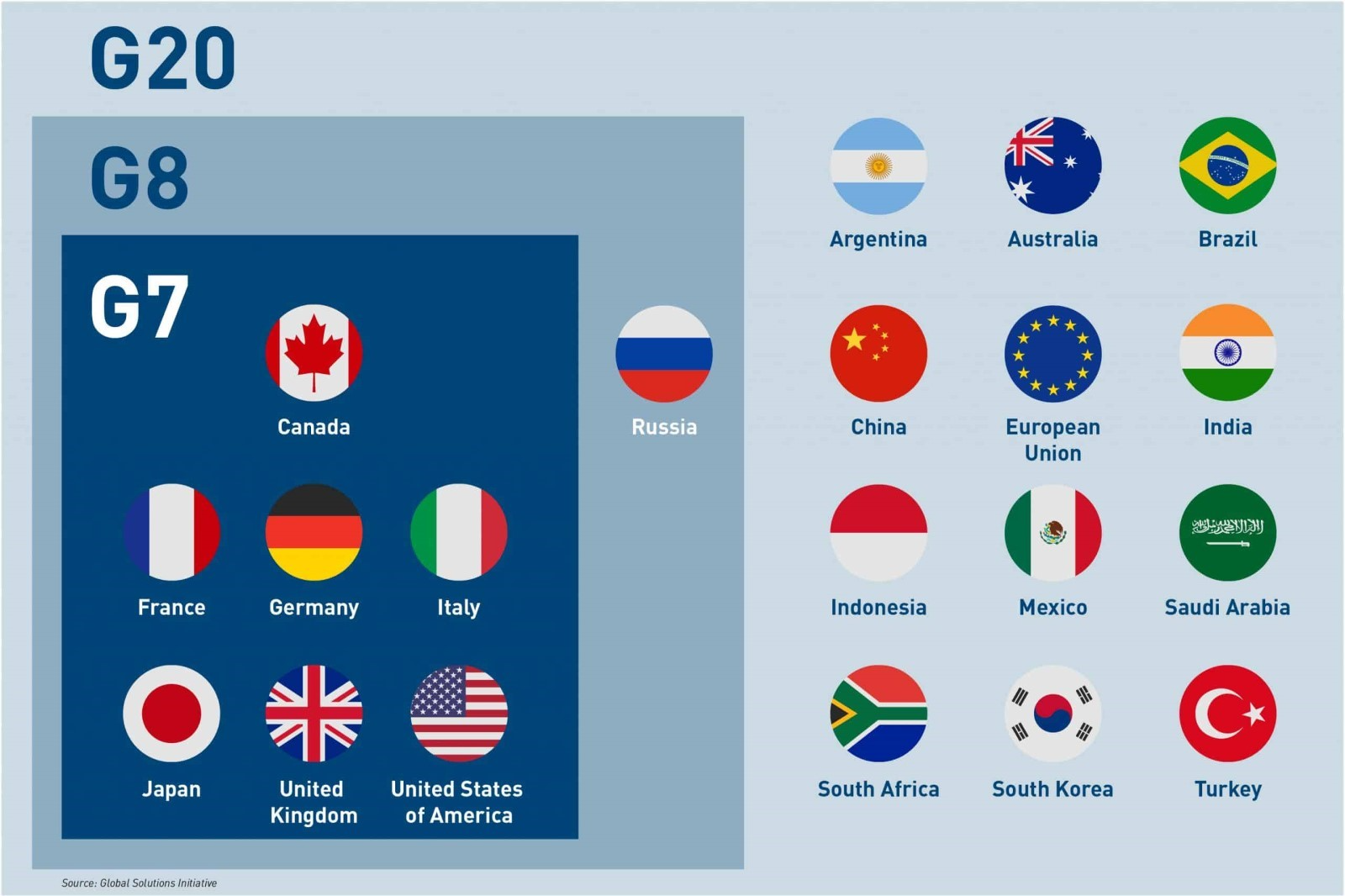

A crise financeira de Setembro de 2008 esteve na origem da transformação do G20, que deixou de ser uma instituição subsidiária do G7/G8 e passou a ser reconhecida como uma instituição central alternativa ao seu criador, embora sem o substituir formalmente. Existem, aliás, três importantes diferenças entre o G7 e o G20, que ajudam a explicar algumas expetativas frustradas na gestão das grandes crises sistémicas, para além de levantarem importantes lições sobre os fóruns mais ou menos informais que vão surgindo. Em primeiro lugar, o G7 foi sempre uma instituição política, estratégica e culturalmente homogénea, contrastando com o G20, sem valores comuns e onde a heterogeneidade política e cultural foi sempre a regra, num quadro de naturais divergências estratégicas. Em segundo lugar, o G7 limitou-se a uma comunidade transatlântica ou espaço “euro-atlântico” – alargando por um período à Rússia, entre 1997 e 2014 – enquanto o G20 tenta arrumar uma certa hierarquia regional, mas com credibilidade estratégica, talvez com exceção do Médio Oriente. Em terceiro lugar, o G20 procura desenhar uma fórmula de concerto entre as potências, enquanto acaba, paradoxalmente, por neutralizar essa possibilidade, uma vez que sete ou oito membros seria o número capaz de tornar possível um concerto entre as grandes potências.

Neste quadro geral, parece seguro afirmar que tem sido na ressaca dos grandes choques tectónicos que também aparecem as oportunidades sistémicas. Foi assim quando a grande depressão financeira atingiu o seu epicentro nevrálgico no Ocidente, em 2008-2009, e os BRICS se oficializaram um ano depois, já com a junção da África do Sul ao Brasil, Rússia, Índia e China. Parece ainda ser assim quando a segurança europeia passou a estar em xeque com a invasão da Ucrânia pela Federação Russa, numa fase em que a resposta ocidental é alvo de desalinhamentos em vários continentes, e os BRICS se alargaram a mais seis membros. Neste seguimento, vale a pena olharmos para três importantes lições sobre a primeira etapa deste grupo e, provavelmente, um par de efeitos a acompanhar do que resultará desta segunda era lançada na cimeira de Joanesburgo, no passado mês de agosto.

A primeira lição diz-nos que a década que se seguiu à fundação dos BRICS não trouxe nenhuma coerência geopolítica à ação do grupo, que continuou a expor divergências históricas, interesses antagónicos, relacionamentos puramente transacionáveis, revanchismos sociais enraizados. A mais nítida relação com estas características é entre a China e a Índia, a qual não dirimiu nenhuma dessas dinâmicas à entrada da segunda fase da nova vida do grupo.

A segunda lição aponta para uma balança de poder interna profundamente desigual a favor da China. Se medido pelos principais indicadores de projeção de poder, o grupo tem sido a China e mais quatro, com evidente expressão no aumento da quota económica comparativa, muito superior aos outros membros todos juntos, já para não falar da erosão da Rússia, hoje com um PIB de média dimensão internacional. O perfil dos seis países aceites no alargamento diz-nos que, por razões financeiras, políticas e comerciais, Pequim aumentou a sua influência na organização.

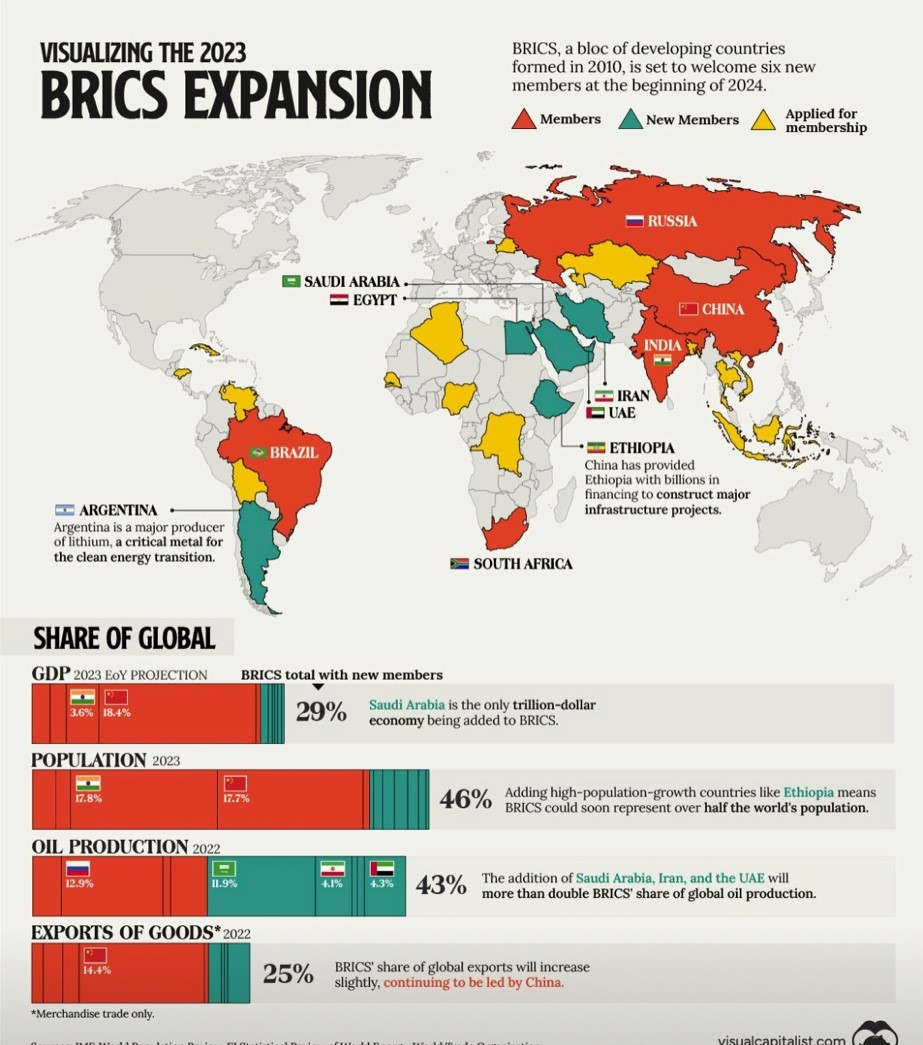

A terceira lição aponta para uma parca utilização do poder de fogo conjunto dos BRICS durante a sua primeira fase. Com 40% da população mundial e 25% do PIB, que alterações estruturais práticas conseguiu o grupo imprimir na ordem internacional, sobretudo nas principais instituições financeiras, alvo constante das críticas, muitas delas legítimas e justas? A verdade é que praticamente nenhumas, a não ser alimentar a espaços um debate sobre a inevitabilidade de algumas reformas, linha aliás que os próprios EUA acompanham. E mesmo a fundação de novas instituições financeiras, centradas na Ásia, têm servido mais como poder de fogo dos interesses comerciais da China, aumentando por essa via o endividamento externo de muitos países, do que propriamente de erosão do poder do dólar ou como alternativa às grandes instituições financeiras ocidentais. Ou seja, ninguém nos diz que, como podemos ver nalgumas interpretações algo apressadas que optam por reduzir tudo a métricas quantitativas, que dotar os BRICS+6 de mais peso agregado global em população (46%), PIB (29%), produção petrolífera (43%) ou exportações de mercadorias (25%), dê ao grupo melhores condições de articulação funcional, alcance transformador sistémico e coerência geopolítica. É aqui que chegamos ao par de efeitos que queria suscitar.

O primeiro resulta do arco geográfico presente na cimeira de Joanesburgo, quer nos líderes presentes (perto de 70), quer nos pedidos de adesão mais ou menos formalizados (duas dezenas). Significa isto que muitos olham para os BRICS como parte de uma estratégia de integração dos médios países em centros de decisão relevantes, onde os equilíbrios com a orientação ocidental das últimas décadas são mais visíveis na economia, energia, defesa, indústria e acesso a matérias-primas críticas à competição tecnológica. Significa também isto que muitos não têm qualquer problema com a liderança chinesa, com a sua quota crescente de poder, com a dependência que resulta da constante contração de dívida bilateral, ou com a tipologia de poder que impera em Pequim. Por outras palavras, o modelo ocidental deixou de ser atrativo, o que implica uma profunda reflexão sobre o rumo tomado pelas nossas democracias nos últimos anos.

O segundo efeito resulta de uma tendência que está a marcar a tipologia da ordem internacional em formação. No fundo, assistimos à tentativa de disciplinar a sua fragmentação, mas, ao contrário do arranjo bipolar da Guerra Fria, da unipolaridade que se lhe seguiu, não creio que entremos numa multipolaridade arrumável, mas sim numa ordem arquipelágica, multialinhada, mais fluída, transacionável, com comportamentos marcados por posições dúbias, oportunistas, de sentidos opostos, com muitos países médios a tomar opções à la carte, umas vezes com os BRICS, outras com o ocidente, outras com quem der as melhores condições de projeção de poder. É também por isto que o alargamento dos BRICS não será uniforme, harmonioso ou coeso.

Claro que as métricas de poder económico, energético ou populacional são fundamentais nos equilíbrios de poder em curso, mas servem sobretudo para ilustrar um potencial agregado, não uma realidade estável ou coesa. Como procurei demonstrar, há ainda muito a separar tantos interesses divergentes, sobretudo no eixo Pequim-Nova Deli, mais uma vez expresso na ausência de Xi Jinping da mais recente cimeira do G20 em Nova Deli. Como também dificilmente se chegará ao entrosamento que, apesar de tudo, tem existido no chamado Ocidente. Como a história e a literatura da especialidade apontaram, consolidar uma comunidade de segurança capaz de projetar um modelo claro que se imponha no sistema internacional implica, entre outras características, uma cultura política partilhada, instituições e regimes em sintonia, altos níveis de confiança mútua, e se possível uma ameaça comum. Tem sido isto, grosso modo, a estar na base da criação, consolidação e expansão das instituições ocidentais desde o pós-Guerra, sejam as de cariz financeiro (FMI, Banco Mundial) ou as de natureza política, económica e militar (União Europeia e NATO). Até prova em contrário, não parece que esses níveis de entrosamento, alinhamento e cultura política existam entre os BRICS, mais ou menos alargados, mesmo que algum revanchismo antiocidental os possa taticamente unir.

Tal não significa que não mereça atenção minuciosa. A começar pela relação sino-indiana, estruturalmente tensa e desconfiada, das fronteiras à linguagem usada, dos investimentos militares à competição tecnológica. Ambas serão protagonistas de espaços de crispação que europeus e norte-americanos poderão também explorar. O mesmo entre China e Rússia. Se e como o farão é tema para outra análise. O que parece convergir na legítima lógica de alargamento dos BRICS, ou na criação de novas instituições não-ocidentais, é uma critica justa à falta de reformas das instituições que têm sustentado a globalização nas últimas décadas, privando o sistema de uma maior representatividade dos atuais equilíbrios económicos, populacionais e políticos.

Neste sentido, valia a pena reconsiderar as lógicas de representatividade e poder nos órgãos de decisão das organizações financeiras, que têm marcado a ordem internacional, de forma a refletirem a nova distribuição de poder, evitando ressentimentos acrescidos que levem a uma proliferação de novos organismos rivais, cristalizando uma perceção de blocos incontactáveis. O mesmo se aplica à eterna reforma do Conselho de Segurança, que já deveria incluir a Índia, o Japão e o Brasil, totalmente paralisado na gestão das grandes crises de segurança e com um membro com direito de veto em violação grosseira da Carta das Nações Unidas. Adiar reformas é um passo para uma duradoura irrelevância.

Podemos, contudo, dizer que é sempre mais difícil contornar a rigidez das organizações formais do que alargar ou alterar procedimentos em fóruns mais elásticos, sem uma administração permanente e uma burocracia enraizada, como os BRICS, a Organização de Xangai, o G20 ou mesmo o G7. É verdade. Mas é isso que dá alguma vantagem a Pequim, que vai repetindo a mensagem de hegemonia ocidental sem representatividade à maioria dos países do mundo, descritos como permanecendo “em desenvolvimento”, o tal “sul global” que potencia em bloco cada iniciativa estratégica chinesa. É por isso que a China tem já mais tropas em missões da ONU do que os restantes quatro membros permanentes do Conselho de Segurança juntos. É por isso que a China é já o segundo maior financiador da ONU e das suas agências no terreno.

Podemos ver tudo o que está a acontecer nos equilíbrios mundiais como uma colisão fatalista, ou podemos usar a inteligência para agirmos com mais coordenação e integração, aproveitando os desalinhamentos existentes. Não temos é muito tempo: caso vença para o ano, Trump não vai facilitar um roteiro desse tipo.

Disclaimer: Bernardo Pires de Lima, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa.

Os conteúdos e opiniões expressos neste texto são da exclusiva responsabilidade do seu autor, nunca vinculando ou responsabilizando instituições às quais esteja associado.