Extra Cover

Publicado em Extra Cover

A penosa asfixia da dívida externa

O panorama internacional contemporâneo pode ser resumido nestes termos: um ressurgimento dos conflitos intra e entre Estados, alguns com capacidade nuclear; uma mudança na geopolítica da energia que causou um pico prolongado de inflação; o aumento brutal das dívidas públicas dos países mais pobres ou mais afetados pela dupla crise da Covid e do ciclo inflacionista; e os crónicos problemas climáticos e impactos profundos na vida das populações, na demografia e nas migrações.

É deste fosso entre quem tem conseguido adaptar-se e quem está a ficar totalmente condicionado, numa nova dicotomia entre norte e sul, de implicações globais ainda mais disruptivas do que a que temos observado, que vos quero falar.

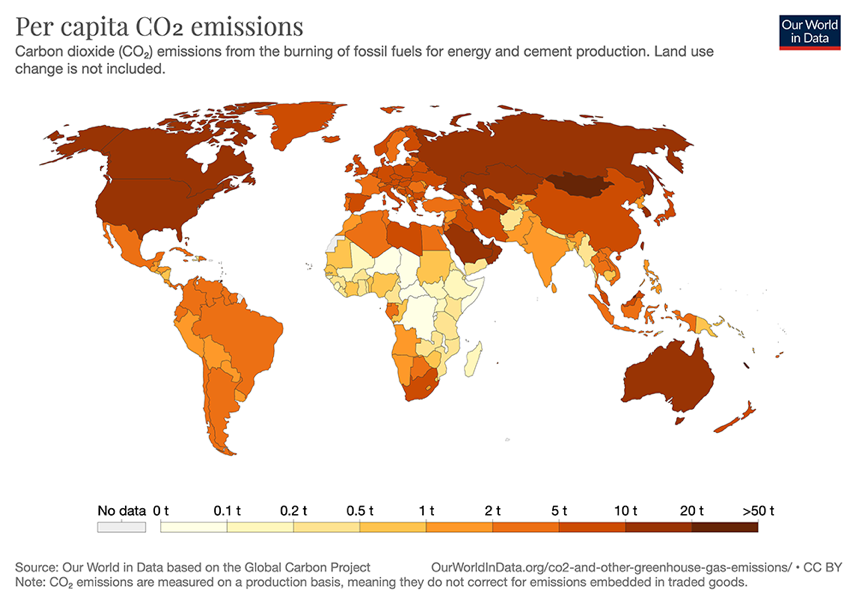

O aquecimento global, acelerado na última década, tem contribuído para uma crise alimentar profunda em muitos países do chamado “Sul Global”, adensando a pobreza, as desigualdades e cíclicas crises de regime, cuja conflitualidade interna ou regional se agrava com os custos elevados da importação de energia e bens alimentares de primeira necessidade. Se em 2010-2011, uma crise do preço dos cereais precipitou uma agitação em 40 países e provocou o que ficou conhecido como Primavera Árabe, em 2021 cerca de 193 milhões de pessoas já precisavam de assistência alimentar urgente. No entretanto, perante a crise económica que resultou do fechamento de fronteiras, rotas comerciais e desajustamento no mercado mundial durante os dois anos de pandemia, os custos do serviço da dívida acabaram por reduzir o espaço financeiro para os países responderem à altura do agravamento social. Isto é particularmente oneroso e crítico nos países mais vulneráveis às alterações climáticas, cujos custos em serviço da dívida podem chegar aos 500 mil milhões de dólares nos próximos quatro anos.

Ainda durante a pandemia, os países do G20 implementaram uma Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida, que ofereceu um espaço ainda limitado para que outros mais afetados pudessem respirar. Esse programa expirou em dezembro de 2021. Dois anos após o seu estabelecimento, apenas três países (Chade, Etiópia e Zâmbia) se candidataram. O FMI e o Banco Mundial destacam a gravidade do problema e propõem algumas soluções, mas dizem que não podem implementá-las enquanto os credores não assumirem as suas responsabilidades. O problema vai, contudo, acumulando-se.

O FMI diz que são trinta e oito os países em desenvolvimento que estão em risco de bancarrota, sendo que a China acaba por ter a chave da estabilidade global. Como vimos, a Covid alterou o ambiente estratégico, acelerando o crescimento da dívida em países expostos simultaneamente às alterações no funcionamento do comércio, mas também alvo dos grandes investimentos e empréstimos chineses, nomeadamente no âmbito da Iniciativa Faixa e Rota. Estamos a falar de um bilião de dólares numa década, o que tornou a China no maior credor bilateral do mundo. A diferença ao longo desta última década é que, no início, 5% dos empréstimos externos chineses destinavam-se a países já em stresse de dívida, enquanto no final do mesmo período essa quota subiu para 60%. Isto significa que, além da contestação popular nalguns desses países, disputando os méritos de alguns projetos polémicos, nomeadamente portos, ferrovias e barragens, o último par de anos agravou a situação de muitos países na linha da frente das opções chinesas, como o Paquistão, a Zâmbia, o Sri Lanka ou a Argentina. A dependência face à China disparou, sem os efeitos económicos e sociais apregoados.

Ainda neste par de anos, Pequim concedeu moratórias sobre a dívida externa a 77 países, alguns asfixiados financeiramente e, naturalmente, condicionados politicamente a longo prazo. Internamente, a banca chinesa vive também sob uma intensa pressão creditícia, com uma vulnerabilidade elevada pela exposição ao mercado imobiliário, o que espelha estes dez anos de Xi Jinping no poder através de um dos legados avaliados mais acriticamente no Ocidente. Talvez pelo dramatismo do contexto, o diretor do FMI para África apelou a um novo Gleneagles, sugerindo recriar a cimeira do então G8, em 2005, na altura um marco nas ajudas e sobretudo na redução da dívida que pesa sobre os países mais pobres. Faz todo o sentido. De certa forma, o presidente Macron tentou ensaiar uma cimeira em Paris que tratasse desse e de outros dilemas conjuntos, mostrando pelas ausências do encontro o estado do multilateralismo eficaz e o nível de inquietação que grassa na generalidade das sociedades mais pobres, todas focadas na gestão corrente da dívida e na inexistente margem financeira que têm para lidar com outras frentes.

Entretanto, no contexto da guerra na Ucrânia, muitos europeus não conseguem quebrar o ciclo de equidistâncias e abstenções dos países do Sul, sobretudo africanos e latino-americanos, numa sucessão de votações na Assembleia Geral da ONU condenando as ações da Rússia na Ucrânia. É aqui que encaixa a última década da pegada do Grupo Wagner ao serviço da Rússia e dos seus interesses de Estado. Primeiro, com a ocupação da Crimeia, na qual “homens verdes” não reconhecidos como tropas russas foram fundamentais, evoluindo para um grupo alargado de mercenários bem financiados por Putin para consolidar posições no Donbass e seguir caminho até à Síria, já com Prigozhin aos comandos. Garantidas as bases no Mediterrâneo, seguiu-se a Líbia, ao lado do general Khalifa Haftar, no Sudão, ao lado de Omar Bashir, na República Centro-Africana e no Mali, desestruturando o que já era instável e realinhando o poder político e os interesses económicos com Moscovo, num arco que passou ainda pelo Burkina Faso, Chade, Congo e Moçambique, para não ir mais longe. A situação de insegurança agravada nos últimos três anos em África é também o corolário da pegada Wagner. Por outras palavras, regimes sob protestos pelo agravamento das condições sociais e económicas procuram manter os eixos de lealdade intactos a quem garante a sustentação do poder (Rússia), mesmo com recurso a mais instabilidade ou golpes de estado, e a quem aumente os canais de empréstimos para aguentar o aparelho administrativo e de segurança (China).

Voltemos ao endividamento em cima de uma instabilidade política agravada. Durante as décadas de 1980 e 1990, quando os países do Sul enfrentavam desafios semelhantes de sustentabilidade da dívida, as instituições multilaterais emprestaram mais dinheiro, o que permitiu que a dívida continuasse a ser paga, resgatando na prática os credores anteriores. No início da década de 1980, 48% dos pagamentos da dívida externa desses países eram para credores privados, embora no final da década de 1990 tal houvesse diminuído para 10%. A dívida foi efetivamente transferida para instituições multilaterais, que detinham 59% dos stocks. Quando o cancelamento da dívida foi finalmente acordado através das iniciativas dos Países Pobres Altamente Endividados e do Alívio da Dívida Multilateral, na década de 2000, os credores públicos pagaram os custos.

Em 2021, o FMI propôs mudanças a estas abordagens, incluindo a suspensão do serviço mediante solicitação, a clareza sobre como os vários grupos de credores seriam tratados ao longo do processo e a expansão da elegibilidade para outros países altamente endividados. Dado o aumento dos riscos associados à pandemia e aos choques relacionados com os tremendos e regulares efeitos das alterações climáticas, os contratos de dívida passariam a incluir cláusulas que dessem espaço de resposta a esses choques. Por exemplo, os Barbados passaram a ter contratos de dívida que incluíam cláusulas de desastre para poderem usar até 15% do PIB na resposta pública.

Em novembro de 2022, a Comissão Europeia divulgou uma proposta de um pacote de 18 mil milhões de euros em empréstimos à Ucrânia de forma a ajudar a cobrir grande parte das suas necessidades de financiamento de curto prazo. Espera-se que esses fundos sejam levantados no mercado, com o quadro orçamental da UE entre 2021-2027 usado como garantia. No entanto, semelhantes esquemas não são desenvolvidos para melhorar o acesso dos países em desenvolvimento a dívidas mais baratas e em melhores condições. E talvez pudéssemos ir por aqui. Por exemplo, alavancando o recém-criado Fundo de Resiliência e Sustentabilidade do FMI, capaz de facilitar o acesso ao financiamento com vencimentos mais longos e taxas de juros mais baixas. Essas mudanças poderiam até ser realizadas em redor de um capital político limitado, mas poderiam evitar uma perigosa desestabilização, um enfraquecimento das parcerias entre os países ocidentais e do “Sul Global” e, potencialmente, custos muito mais altos para os países do G20 no futuro. Por outras palavras, acordar para o problema em espiral antes que ele atropele tudo e todos.

Disclaimer: Bernardo Pires de Lima, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa.

Os conteúdos e opiniões expressos neste texto são da exclusiva responsabilidade do seu autor, nunca vinculando ou responsabilizando instituições às quais esteja associado.